-

Unterschiedliche Interessen im Einklang

Quelle: Sjo, iStock.com

Quelle: Sjo, iStock.com

NATUR- UND ARTENSCHUTZ

Die Windenergienutzung leistet einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz und damit auch zum Schutz und Erhalt von Arten und ihren Lebensräumen. Da aber Vögel und Fledermäuse durch den Betrieb von Windenergieanlagen beeinträchtigt werden können, besteht hier ein Konflikt mit dem Artenschutz, den es zu lösen gilt.

Anwendungshilfe und Good Practice

Runder Tisch Artenschutz

Veröffentlichungen

Eigene Aktivitäten

Meldungen

Der Klimawandel stellt eine ernsthafte Bedrohung für seltene und gefährdete Tierarten dar, da er ihre Lebensräume verändert und ihre Überlebenschancen verringert. Der Ausbau der Windenergienutzung ist eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende und trägt maßgeblich zum Klimaschutz bei. Dadurch werden langfristig auch Arten und ihre Lebensräume geschützt.

Gleichzeitig entsteht jedoch ein Konflikt mit dem Artenschutz, da der Betrieb von Windenergieanlagen insbesondere Vögel und Fledermäuse beeinträchtigen kann. Um die Klimaziele zu erreichen, ist es notwendig, diesen Konflikt zu lösen.

Bestimmte Vogelarten, insbesondere Groß- und Greifvögel wie Rotmilan, Wanderfalke und Seeadler, sind aufgrund ihrer Lebensweise besonders gefährdet. Sie laufen Gefahr, mit den Rotorblättern der Anlagen zu kollidieren und dadurch verletzt oder getötet zu werden. Auch einige Fledermausarten können betroffen sein: Neben der Kollisionsgefahr können Verwirbelungen und der durch die Rotorblätter erzeugte plötzliche Druckabfall tödliche Verletzungen bei ihnen verursachen.

Die Herausforderung besteht darin, den Ausbau der Windenergienutzung so zu gestalten, dass der Schutz gefährdeter Arten und die Ziele des Klimaschutzes miteinander in Einklang gebracht werden.

Rechtliche Regelungen zum Artenschutz

Bei allen Windenergievorhaben sind die Vorgaben des Artenschutzrechts zu beachten. Relevant ist insbesondere § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Dieser verbietet, Tiere der besonders geschützten Arten zu töten, zu verletzen oder zu stören sowie ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören.

Bereits im frühen Planungsstadium scheiden viele Flächen für die Windenergienutzung aus. Nach den naturschutzrechtlichen Vorgaben von EU, Bund, Ländern und den entsprechenden Schutzgebietsverordnungen müssen geschützte Teile von Natur und Landschaft, die dem Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten dienen, bei der Flächenausweisung berücksichtigt werden. Gebiete mit strenger Schutzkategorie wie Nationalparks, Naturschutzgebiete oder bedeutende Lebensräume bleiben von der Windenergienutzung unberührt.

Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes von 2022

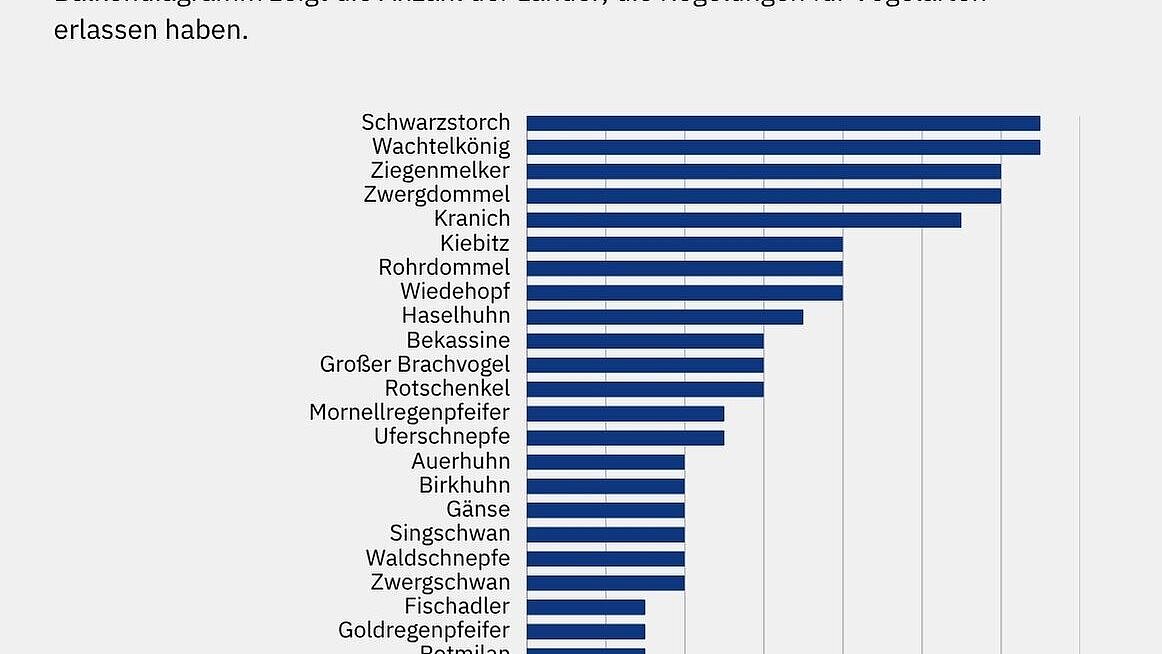

Im Jahr 2022 erhöhte die Bundesregierung die Ausbauziele für die Windenergie und leitete zahlreiche Maßnahmen zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren ein. Im Zuge dessen wurde auch das BNatSchG novelliert. Dabei wurde in der Anlage 1 festgelegt, welche Brutvogelarten als kollisionsgefährdet gelten. Für diese wurden artspezifische Nah- und Prüfbereiche um Brutplätze definiert, die bundesweit Anwendung finden.

Im Nahbereich gilt das Tötungs- und Verletzungsrisiko als signifikant erhöht, sodass die Errichtung von Windenergieanlagen dort nur in Ausnahmefällen möglich ist. In den Prüfbereichen sind Untersuchungen und ggf. Schutzmaßnahmen erforderlich. Außerhalb des erweiterten Prüfbereichs steht dem Betrieb einer Windenergieanlage – bezogen auf die jeweilige Art – aus artenschutzrechtlicher Sicht in der Regel nichts entgegen.

Auch das Repowering von Windenergieanlagen wird durch neue Regelungen erleichtert. Weitergehende Anforderungen des Natur- und Artenschutzes, wie etwa das Störungsverbot oder der Schutz von Fledermäusen, werden von den meisten Ländern in Erlassen, Leitfäden oder Arbeitshilfen konkretisiert.

Kollisionsgefährdete Brutvogelarten mit Prüfbereichen nach BNatSchG

| Brutvogelarten | Nahbereich | Zentraler Prüfbereich | Erweiterter Prüfbereich |

|---|---|---|---|

| Seeadler (Haliaeetus albicilla) | 500 m | 2.000 m | 5.000 m |

| Fischadler (Pandion haliaetus) | 500 m | 1.000 m | 3.000 m |

| Schreiadler (Clanga pomarina) | 1.500 m | 3.000 m | 5.000 m |

| Steinadler (Aquila chrysaetos) | 1.000 m | 3.000 m | 5.000 m |

| Wiesenweihe (Circus pygargus) | 400 m | 500 m | 2.500 m |

| Kornweihe (Circus cyaneus) | 400 m | 500 m | 2.500 m |

| Rohrweihe (Circus aeruginosus) | 400 m | 500 m | 2.500 m |

| Rotmilan (Milvus milvus) | 500 m | 1.200 m | 3.500 m |

| Schwarzmilan (Milvus migrans) | 500 m | 1.000 m | 2.500 m |

| Wanderfalke (Falco peregrinus) | 500 m | 1.000 m | 2.500 m |

| Baumfalke (Falco subbuteo) | 350 m | 450 m | 2.000 m |

| Wespenbussard (Pernis apivorus) | 500 m | 1.000 m | 2.000 m |

| Weißstorch (Ciconia ciconia) | 500 m | 1.000 m | 2.500 m |

| Sumpfohreule (Asio flammeus) | 500 m | 1.000 m | 2.500 m |

| Uhu (Bubo bubo) | 500 m | 1.000 m | 2.500 m |

WindBG setzt 2023 EU-Notfallverordnung um

Im März 2023 wurden Bestimmungen der EU-Notfallverordnung in nationales Recht überführt. Dabei regelt der § 6 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG), dass in ausgewiesenen Windenergiegebieten, die bereits eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchlaufen haben, im Genehmigungsverfahren eine modifizierte und weniger umfangreiche artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen kann. Diese Vereinfachung gilt ausschließlich für Vorhaben, die nicht in Natura-2000-Gebieten, Naturschutzgebieten oder Nationalparks liegen.

Zur Wahrung des Artenschutzes sind die zuständigen Behörden verpflichtet, auf Grundlage der verfügbaren Daten „geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen“ anzuordnen. Soweit geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen nicht verfügbar oder Daten nicht vorhanden sind, sind Betreiber dazu verpflichtet, einen finanziellen Ausgleich in ein Artenhilfsprogramm zu leisten. Diese Mittel sind für den dauerhaften Schutz insbesondere der vom Ausbau der erneuerbaren Energien betroffenen Arten zu verwenden.

Die genannten Regelungen gelten für Anträge, die ab Inkrafttreten des § 6 WindBG am 29. März 2023 bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 gestellt wurden. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 WindBG können sie auch auf vor dem 29. März 2023 gestellte Anträge angewendet werden, sofern noch keine endgültige Entscheidung ergangen ist und der Antragssteller dies verlangt.

Inkrafttreten des Umsetzungsgesetzes der RED III

Nach Auslaufen der Erleichterungen des § 6 WindBG trat am 15. August 2025 das Gesetz zur Umsetzung der Novelle der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2023/2413 (RED III) in Kraft. Mit diesem Gesetz wurden neue Genehmigungserleichterungen für die Windenergie an Land eingeführt. Zentrale Vorschrift hierfür ist § 6b WindBG. Dieser sieht Erleichterungen für Zulassungsverfahren von Windenergieanlagen, dazugehörigen Nebenanlagen und Energiespeicheranlagen am selben Standort (sofern diese bei der Ausweisung des Windenergiegebiets vorgesehen wurden) in Beschleunigungsgebieten für die Windenergie an Land („Beschleunigungsgebiete“) vor.

Fällt ein Vorhaben gleichzeitig unter den Anwendungsbereich des § 6 WindBG und liegt in einem Beschleunigungsgebiet, gilt § 6 WindBG vorrangig – es sei denn, der Antragsteller verlangt die Anwendung des § 6b WindBG (vgl. § 6b Abs. 9 WindBG).

Gemäß § 6b Abs. 2 WindBG fallen in den genannten Zulassungsverfahren neben anderen Prüfungen die artenschutzrechtliche Prüfung der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG und eine sonst gegebenenfalls durchzuführende FFH-Verträglichkeitsprüfung weg.

Statt der weggefallenen Prüfungen findet nach § 6b WindBG eine sogenannte Überprüfung der Umweltauswirkungen auf Basis vorhandener Daten statt. Die Zulassungsbehörde prüft, „ob eindeutige Nachweise vorliegen“, dass das Vorhaben auch bei Durchführung vom Vorhabenträger vorgeschlagener Maßnahmen „höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen angesichts der ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets“ haben wird, die bei den Umweltprüfungen auf Planebene nicht ermittelt wurden. Dabei prüft sie auch, ob dadurch die Einhaltung der §§ 34, 44 Abs.1 BNatSchG oder des § 27 WHG nicht gewährleistet ist (§ 6b Abs. 3 WindBG).

Liegen derartige Nachweise nicht vor, ordnet die Zulassungsbehörde - unter Berücksichtigung der vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen zu Maßnahmen - geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen an, sofern sie erforderlich sind (§ 6b Abs. 5 WindBG).

Werden Umweltauswirkungen nachgewiesen, erfolgt eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Zudem ordnet die Behörde neben den in § 6b Abs. 5 WindBG genannten Maßnahmen im Hinblick auf die festgestellten Auswirkungen weitere, geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen an. Sind diese nicht verfügbar, sind geeignete und verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen anzuordnen (§ 6b Abs. 6 WindBG). Soweit Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der Arten nach Absatz sechs erforderlich, aber nicht verfügbar sind oder keine Daten vorhanden sind, ist eine Ausgleichszahlung zu leisten (§ 6b Abs. 7 WindBG).

Die Überprüfung muss innerhalb von 45 Tagen, beim Repowering innerhalb von 30 Tagen, abgeschlossen sein (§ 6b Abs. 4 WindBG).

Bestandserfassungen

Bei der Planung von Windparks waren bislang umfangreiche Erfassungen vorkommender Vogelarten erforderlich. Mit den neuen gesetzlichen Regelungen kann in ausgewiesenen Windenergiegebieten nun auf bereits vorhandene Daten zurückgegriffen werden. Für Projekte außerhalb solcher Gebiete sind jedoch weiterhin Bestandserfassungen erforderlich. Diese erfolgen nach anerkannten Fachstandards und etablierten Methoden.

Kenntnisse über die Nutzung der Vorhabenfläche bspw. zur Nahrungssuche kann über eine Habitatpotenzialanalyse erlangt werden. Eine weitere Methode stellt die Probabilistik dar. Mit ihr lässt sich auf Grundlage von Flugdaten das Kollisions- bzw. Tötungsrisiko an Windenergieanlagen rechnerisch ermitteln und ins Verhältnis zum allgemeinen Grundrisiko setzen.

Schutzmaßnahmen

Zum Schutz von Fledermäusen wurden inzwischen praktikable Lösungen gefunden. So werden die Anlagen zu den Hauptaktivitätszeiten der nachtaktiven Tiere in wärmeren Nächten mit niedrigen Windgeschwindigkeiten abgeschaltet.

Um das Tötungsrisiko für Vögel zu verringern kommen sowohl planerische als auch technische Maßnahmen zum Einsatz. An erster Stelle steht die Standortwahl, bei der konfliktträchtige Bereiche wie Brut- oder Rastgebiete möglichst von vornherein ausgeschlossen werden. Durch ein unattraktives Gestalten der Fläche unter dem Rotor kann zudem das Anlocken von schlaggefährdeten Arten vermieden werden. Ein großer Abstand der Rotorunterspitze zum Boden reduziert ebenfalls das Kollisionsrisiko, da viele Vogelarten in geringeren Flughöhen unterwegs sind.

Eine weitere Schutzmaßnahme ist das zeitweise Abschalten von Anlagen, beispielsweise während der Mahd, wenn ein erhöhtes Nahrungsangebot für Greifvögel entsteht und das Risiko von Kollisionen steigt. Auf diese Weise können Kollisionen wirksam verhindert werden.

Zunehmend werden auch technische Systeme zur Betriebsregulierung eingesetzt. Diese Technologien erkennen Vögel, die sich den Rotoren nähern, und lösen automatisch eine Abschaltung der Anlage aus.

Eine Liste fachlich anerkannter Schutzmaßnahmen findet sich in Anlage 1, Abschnitt 2 des BNatSchG.

Runder Tisch Artenschutz

Der Arbeitskreis „Runder Tisch Artenschutz“ trifft sich ein- bis zweimal jährlich. Er dient dem Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern von Behörden, Verbänden, Gutachter- und Projektbüros sowie der Wissenschaft über aktuelle Themen im Bereich Natur- und Artenschutz.

Die Teilnahme erfolgt auf persönliche Einladung. Grundidee des Runden Tisches ist es, dass die FA Wind und Solar einem Kreis von Fachleuten eine Plattform bietet zum Austausch und zur Diskussion. Themenvorschläge werden vorab eingesammelt und Personen aus dem Teilnehmerkreis haben die Möglichkeit, einen Impuls-Vortrag zu halten. Konkret heißt das also: Die Teilnehmenden bestimmen Inhalt und Ablauf der Veranstaltung.

Die Treffen beschäftigten sich in den ersten Jahren vor allem mit der gemeinsamen Evaluation von Maßnahmen zur Vermeidung des Eintretens von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen bei Windenergieprojekten. In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen und Gesetzesgrundlagen hinsichtlich des Artenschutzes wesentlich geändert, insbesondere durch die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2022 sowie die Umsetzung der EU-Notfallverordnung auf Bundesebene durch den § 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz. Zudem wurden neue Methoden und Techniken zum Schutz gefährdeter Arten sowie zur Beurteilung von Risiken erstellt, die beim Thema Artenschutz zunehmend im Fokus stehen. Von großem Interesse sind auch Ergebnisse und Zwischenstände aus laufenden oder abgeschlossenen Forschungsprojekten.

Wenn Sie Interesse haben, sich mit einem Beitrag in den Arbeitskreis einzubringen, melden Sie sich bitte über nachstehenden Kontakt am Ende der Seite.

Bisherige Treffen Runder Tisch Artenschutz

Anmeldung zum Rundbrief Artenschutz

Hier können Sie unseren Rundbrief Artenschutz und weitere regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen abonnieren.

Veröffentlichungen

Eigene Aktivitäten

Meldungen

Entscheidungsbesprechungen

Länderinformationen

Hier finden Sie Daten und Fakten der Bundesländer zur Windenergie an Land und Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Die Angebotsbreite reicht von energiepolitischen Zielsetzungen über planungs- und artenschutzrechtliche Vorgaben bis hin zu Beratungs-, Finanzierungs- und Forschungseinrichtungen.

Weiterführende Informationen

- ProBat: Online-Tool zur Berechnung fledermausfreundlicher Betriebsalgorithmen von Windenergieanlagen

- Voigt, C., Scholz, C., Ellerbrok, J. et al. (2024): Die Auswirkungen von Windenergieanlagen an Waldstandorten auf Fledermäuse. In: Anliegen Natur, 46 (2) 2024, S. 111 ff.

- Ellerbrok, J., Farwig, N., Peter, F. et al. (2023): Forest bat activity declines with increasing wind speed in proximity of operating wind turbines. In: Global Ecology and Conservation, Volume 49

- Bundesamt für Naturschutz (2023): ProBat 7 – Intelligentes WEA-Betriebsmanagement zum Schutz der Fledermäuse als Genehmigungsauflage für Windenergieanlagen - Praxisinfo

- Behr, O., Brinkmann, R., Hochradel, K. et al. (2018): Bestimmung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen in der Planungspraxis (RENEBAT III) - Endbericht

- Behr, O., Brinkmann, R., Korner-Nievergelt, F. et al. (2015): Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen (RENEBAT II). In: Schriftenreihe Umwelt und Raum, Bd. 7

- Brinkmann R., Behr, O., Niermann I. et al. (2011): Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. In: Schriftenreihe Umwelt und Raum, Bd. 4

- TB Raab GmbH (2024): Erweiterung der Wissensbasis zum Flugverhalten des Rotmilans mittels GPS-gestützten Telemetrie-Daten in Hessen, Studie im Auftrag des HMWVW, Abschlussbericht

- Mercker, M., Raab, R., Liesenjohann, T. et al. (2024): Fortsetzungsstudie Probabilistik

- Bundesamt für Naturschutz (BfN) (2024): Vermeiden oder Lenken: Raumnutzungsverhalten von Milanen in der Nähe von Windparks. PraxisInfo 9

- Raab, R. (2024): Erweiterung der Wissensbasis zum Flugverhalten des Rotmilans mittels GPS[1]gestützten Telemetrie-Daten in Hessen. Präsentation der Zwischenergebnisse

- ARSU GmbH (2023): Fachgutachten zur Ermittlung des Flugverhaltens des Rotmilans im Windparkbereich unter Einsatz von Detektionssystemen in Hessen

- Fachagentur Windenergie an Land (Hrsg.) (2023): Schwerpunkträume zum Artenschutz in der Windenergieplanung – Methodische Ansätze zur planerischen Ausweisung von Flächen zur Windenergienutzung

- Bundesamt für Naturschutz (2023): Prüfung der Wirksamkeit von Vermeidungsmaßnahmen zur Reduzierung des Tötungsrisikos von Milanen bei Windkraftanlagen. Endbericht zum F+E-Vorhaben. BfN-Schriften 669

- Mercker, M., Liedtke, J., Liesenjohann T. et al. (2023): Pilotstudie „Erprobung Probabilistik“: Erprobung probabilistischer Methoden hinsichtlich ihrer fachlichen Voraussetzungen mit dem Ziel der Validierung der Methode zur Ermittlung des vorhabenbezogenen Tötungsrisikos von kollisionsgefährdeten Brutvogelarten an Windenergieanlagen. Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)

- Kaifel, A., Amann, U., Zoll, M. et al. (2023): BirdRecorder. Entwicklung und Erprobung eines Systems zur Vermeidung von potenziellen Auswirkungen auf Vögel durch die Windenergienutzung. BfN-Schriften 651

- Wulfert, K., Köstermeyer, H., Lau, M. (2022): Vögel und Windenergienutzung. Best Practice-Beispiele und planerische Ansätze zur Konfliktlösung. BfN-Schriften 634

- Reichenbach, M., Reers, H., Günther, F. et al. (2022): Auswirkungen von WEA auf die akustische Aktivität ausgewählter Waldvogelarten. BfN-Schriften 643

- LAG VSW (2020): Fachliche Empfehlungen für avifaunistische Erfassung und Bewertung bei Windenergieanlagen-Genehmigungsverfahren

- Heuck, C.; Sommerhage, M.; Stelbrink, P. et al. (2019): Untersuchung des Flugverhaltens von Rotmilanen in Abhängigkeit von Wetter und Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Windenergieanlagen im Vogelschutzgebiet Vogelsberg. Im Auftrag des Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Abschlussbericht / Weitere Informationen und Karten

- Coppes, J.; Bollmann, K.; Braunisch, V.; et al. (2019): Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Auerhühner. Hrsg.: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg und Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Projektabschlussbericht

- Grünkorn, T.; Welcker, J. (2019): Erhebung von Grundlagendaten zur Abschätzung des Kollisionsrisikos von Uhus an Windenergieanlagen im nördlichen Schleswig-Holstein. Im Auftrag des Landesverbandes Eulen-Schutz Schleswig-Holstein e. V. und Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND), Schleswig-Holstein

- Miosga, O.; Bäumer, S., Gerdes, S. et al. (2019): Telemetriestudien am Uhu. In: Natur in NRW 1/2019 S. 36-40

- WWF (2018): Regionale Auswirkungen des Windenergieausbaus auf die Vogelwelt - eine exemplarische Untersuchung von sechs bundesdeutschen Landkreisen

- Blew, J.; Albrecht, K.; Reichenbach, M. et al. (2018): Wirksamkeit von Maßnahmen gegen Vogelkollisionen an Windenergieanlagen. In: BfN-Skripten 518

- Grünkorn, T.; Blew, J.; Coppack, T. et al. (2016): Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen (PROGRESS). Schlussbericht / Zusammenfassung

- KNE (2024): Detektionssysteme zur ereignisbezogenen Abschaltung von Windenergieanlagen zum Schutz von tagaktiven Brutvögeln

- KNE (2023): Einsatz von Antikollisionssystemen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit.

- KNE (2022): Regelungen zu Antikollisionssystemen in den Leitfäden der Länder

- KNE (2021): Anforderungen an Antikollisionssysteme zum Schutz von Vögeln an Windenergieanlagen. Checkliste für eine qualifizierte Entscheidung über die Anwendbarkeit

- Reichenbach, M., Reers, H., Greule, S. (2021): Wie gut schützt IdentiFlight den Rotmilan (Milvus milvus)? Untersuchungen zur Wirksamkeit eines Kamerasystems zum Schutz vor Kollisionen an Windenergieanlagen

- Reichenbach, M., Aussieker, T., Holzmüller, J. (2020): Wirtschaftliche Aspekte ereignisbezogener Abschaltungen zum Vogelschutz an Windenergieanlagen. Brutplatzszenarien – Ertragseinbußen – Einfluss auf die Anlagentechnik

- Aschwanden, J., Liechti, F. (2020): Erprobung des automatischen Vogeldetektionssystems Identiflight auf dem Testfeld des WindForS im Rahmen der Naturschutzbegleitforschung (NatForWINSENT), Schweizerische Vogelwarte, Sempach

- McClure, C., Rolek, B., Dunn, L. et al. (2020): Eagle fatalities are reduced by automated curtailment of wind turbines

- Bundesamt für Naturschutz (2020): Technische Systeme zur Minderung von Vogelkollisionen an Windenergieanlagen. BfN-Skripten 571

- KNE (2020): Synopse: Technische Systeme zur Vermeidung von potenziellen Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse durch die Windenergienutzung

- KNE (2019): Dokumentation der Fachkonferenz „Vogelschutz an Windenergieanlagen - Detektionssysteme als Chance für einen naturverträglichen Windenergieausbau?"

Laufende und abgeschlossene Forschungsvorhaben zum Thema Natur- und Artenschutz und Windenergie finden Sie in der Projektdatenbank des Bundesamtes für Naturschutz (BfN): Projektdatenbank | Naturschutz und Energiewende

- KNE (2025): Die Vorschriften zur Windenergie an Land im Bundesnaturschutzgesetz 2022. Überblick über die neuen naturschutzrechtlichen Regelungen für die Genehmigung von Windenergieanlagen an Land mit Fokus auf die Signifikanz- und Ausnahmeprüfung. Aktualisierung vom 21. März 2025

- Musiol, F., Anger, J., Stark, H. et al. (2023): Umsetzung der Naturschutzforschung am Windtestfeld an Land NatForWINSENT II: Phase 1 – Vorher-Untersuchungen. BfN-Schriften 649

- Reichenbach, M., Steinkamp, T., Menke, K. (2023): Fachkonzept Habitatpotenzialanalyse - Teilbericht des Projekts: Standardisierung der artenschutzfachlichen Methode im Genehmigungs- und Planungsverfahren

- European Commission (o. Jg.): Managing and protecting Natura 2000 sites

- KNE (2022): Individuen- und Populationsschutz beim Ausbau der Windenergie an Land. Eine Einführung in die Thematik

- Agora Energiewende (2021): Windenergie und Artenschutz – Wege nach vorn

- Stiftung Klimaneutralität (2021): Klimaschutz und Artenschutz - Regelungsvorschlag

- Trusch, R., Falkenberg, M. & Mörtter, R. (2021), Anlockwirkung von Windenergieanlagen auf nachtaktive Insekten. In: Carolinea 78 (2020): 73-128

- Bernotat, D, Dirschke, V. (2021): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen; 4. Fassung

- Hofmann, E. (2020): Artenschutz und Europarecht im Kontext der Windenergie. Der Klimaschutz und die Auslegung der Ausnahmeregelungen der Vogelschutzrichtlinie

- Riedl, U., Stemmer, B., Philipper, S. et al. (2020): Szenarien für den Ausbau der erneuerbaren Energien aus Naturschutzsicht, BfN-Skripten 570

- BfN Praxisinfo (9/2020): Natur- und Landschaftsschutz: GIS-gestützte Szenarien zur Windenergie

- BUND, DNR, DUH, Germanwatch, Greenpeace, NABU, WWF (2020): Thesenpapier zum naturverträglichen Ausbau der Windenergie

- Stiftung Umweltenergierecht (2020): Gesetzgeberische Handlungsmöglichkeiten zur Weiterentwicklung der artenschutzrechtlichen Ausnahmeregelung

- Thrän, D., Bunzel, K., Bovet, J. (et al.) (2020): Naturschutzfachliches Monitoring des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Strombereich und Entwicklung von Instrumenten zur Verminderung der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft

- BUND, BDVL, BWE-LV, LNV, NABU (2019): Gute Artenschutzgutachten – Qualitätskriterien für Artenschutzgutachen

- WWF (2019): Windenergie an Land - Den Ausbau beschleunigen und mit Rücksicht auf Mensch und Natur gestalten

- Radchuk, V., Reed, T., Teplitsky, C. et al. (2019): Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient, Nature Communications, doi: 10.1038/s41467-019-10924-4

- Wuppertal Institut (2019): Strategien für eine naturverträgliche Energiewende

Ansprechpersonen

Quelle: Studio Monbijou, Berlin

Claudia Bredemann

Referentin Natur- und Artenschutz, Planung und Genehmigung

Quelle: Xavier Bonnin

Dr. Dirk Sudhaus

Forschungskoordinator und stellv. Geschäftsführer